こんにちは、ゆうです。

人生で一度は登って見たいと思っていた富士山なのですが、先日ついにのぼってきました。

標高3776mという日本一の高さを誇る富士山。6月後半に友達が行くというので、ノリで登頂を決断しましたが、8月のお盆休みに無事登頂することができました。

だいたい2ヵ月という期間で準備をしてなんとか登頂までこぎつけましたんですけど、まさか、2ヵ月後に富士山に登ることになろうとはそのときは予想もしてなかったんですよねw

きっかけは友達が行くから、

「じゃあ一緒に富士山登るわ」とそんな軽いノリでした。これを逃すときっと一生富士山に登る機会はないと思ったので、これはいいチャンスと思ってのっかたというわけ。

僕は即断即決で富士山登頂を決めたのですけど、正直、数年前の僕ではきっとありえなかったことだと思います。富士山を登頂を決めれたのも、これまでネットビジネスを始めてフットワークが軽くなっていた結果だなーと。

今回は特に、思いったら即行動するという思考がとても役立ちましたね。あとは、ハードルを下げてやるという思考、これもかなり効きました。富士山に登るって準備も超大変ですし、なかなかすぐに決断することは難しいと思うんですね。それでも僕が決められたのはやはり、ハードル下げと、即行動マインドがあったからだなと。

そもそも、僕は登山に対する知識は0の超初心者だったんですよ。富士山に登るとはいったものの、必要な用品はなんなのか?どうやって上るのか?などまったくの無知状態でしたし。そもそも「登山って何が必要なの?」という超ど素人レベル。

そこで、僕はやるべきことを細分化してハードルを下げて行うこととしました。

具体的には、富士山に登るために必要な道具はなにか?富士山にはどうやって上るのか?どんなルートがあるのか?何日かかるのか?などを調べていったんです。

で、調べていくうちにわかったのですけど、登山には三種の神器というものがあること。

「へー三種の神器そんなんあるんかー」と初めて知りました。

それがなにかというと、

ザック、登山靴、レインコートであること。

(ザックってのは登山用のカバンのことです)

あと、富士山には登山ルートが4つありそれぞれ

・吉田ルート

・須走ルート

・御殿場ルート

・富士宮ルート

また、プリンスルートと

よばれる特殊なルートもあること。

富士山のトイレは特別な処理をしてるのでお金が必要。途中に山小屋があり宿泊できる。こういった情報が得られましたんですね。

トイレが有料ってのには驚きましたね 笑

まさか、用を足すのにお金をとられるとは・・・・。

そうして、富士山登頂に必要な情報を集めていくうちに、だんだんと登るイメージが具体的になっていきました。抽象的ななんとなくの状態から具体的に登るイメージをつかむことができるようになったのですね。

そして、なんとか1ヵ月で必要な用具、情報を調べることができたというわけです。

が、富士山へ向かう

当日に悲劇が起きました。

台風直撃です。

「うそだろ・・・」「このタイミングで台風とか最悪だ〜」

予定としては、富士山に登る前日に、静岡のホテルまでいって宿泊して翌日に登頂する予定だったのですが、うろうろしていた台風が見計らったかのようにやってきました。そして、電車は運航中止となってしまったんです。

急遽ホテルの予約も取り消し、

「どうしたものか・・・。中止せざるを得ないか」

と友達と話していました。

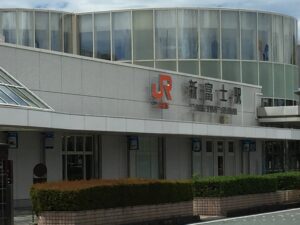

しかし、次の日、台風がいい感じに過ぎ去ったので新幹線に乗り静岡・・・ではなく新富士へ行きました。台風を追いかける形でこれ登れるのか?という不安を抱えながら富士山へと向かったんです。

新幹線に乗車し大阪→新富士へと移動

↓台風直後の富士山。雲の量がやばい 笑

↓新幹線に乗り新富士駅に到着

↓新富士駅から登山バスに乗車

新富士駅につくと、天気はくもりとちょっと晴れ。

台風もほとんど過ぎ去って天候的にはなんとかいけそうな感じでした。

近くのコンビニで食料として、カロリーメイトにスニッカーズを購入。

水分はポカリと水を500ML1本ずつ。

「準備万端。よっしゃいくか」

↓新富士駅からの富士山

準備を整え、富士宮口5号目行きのバスに乗り込み、ついにつきました富士宮ルートの登山口です。標高2400m。この高さでも眼下にはものすごい景色が。そしてなんとなく酸素が薄く息苦しい感じも。深呼吸して息を整えつつ登山道へ。

↓富士宮口の登山口からの景色、すでに絶景

↓同じく、富士宮登山口。雲が下に見える

↓登山道の入り口にある標高2400mの看板

ついに登頂開始。

そして、登り始めて数十分で異変が。

「う、頭が痛い・・・」

頭痛がし始めました。え?これが高山病とかいうやつか?と思いとりあえずすぐ近くにあった休憩所で休息をとることに。さっそくさっきかったカロリーメイトを食べ、しばらくやすむと頭痛はだいぶ楽になりました。

やはり、いきなり高度2500mまで上ると体がついていかないのかもしれません。

↑登り始めからすでに険しい山道でした。前を歩くのは一緒にいった友達 笑

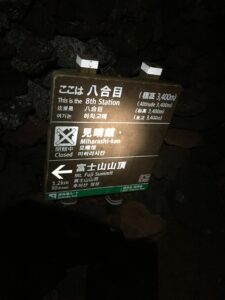

↑経路の看板です

↑プリンスルートの宝永河口付近。なかなかのスケールです

↑宝永山頂付近でやばめの雲に遭遇雲が上に吸い込まれていました。

周りの雲が上空に吸い寄せられるように移動。

「これやばいやつや・・・」

直感でそう感じました

標高が高くなるにつれ、酸素が薄くなり体思うように動かん状態に。体自体の疲労はあまり感じないのですけど、すぐに息が切れてしまうような状態。5分休んでも1歩を踏み出すとすぐに息切れして動けないそんな状態でした。

そんな中でも、とにかく上るしかないので必死に登り続けました。

そして、ようやく山小屋に到着、途中で雨が降ってきたこともあり体はびしょ濡。体が凍えて、思う手も動かない状態。まさか夏に手がかじかんでうまく手を動かせなくなるなんて思ってもみませんでした。(標高が高すぎるため真夏でもかなり寒いんです)

↑山小屋到着。しんどすぎて道中の写真をとる元気がなくなりました

↑山小屋からの景色。絶景です!

それから、山小屋で休息をとり、晩御飯のカレーを食べました。カレーはうれしいことに食べ放題だったので3杯もおかわりしてしまいました 笑

↑山小屋のカレー。ルーを入れるところを間違えたっぽいです 笑

「うめぇえ!!!」カレーはむっちゃおいしくて、疲労困憊だなけに、体に染み渡りました。山小屋は横長の造りで手前が畳になっており奥の方に布団がひかれているような感じ。布団は横に長く一度に20人くらいは寝れるような大きさ。僕が止まった山小屋は人はそこまで多くなかったので、3人分のスペースを友達と2人で使えました。スペースにはだいぶ余裕があったことで、そこまでストレスなく寝れることに。

↑山小屋の中。布団が横長にひかれています

↑カレーを食べてる最中に超大きな虹がでていました。

そして、次の日。

日が明ける前の深夜2時頃に山小屋を出発。日の出アタックというやつですね。

深夜の富士山は明かりもなく、あたりは真っ暗。あるのは月明かりと眼下に広がる夜景だけ。ヘッドライトを頭に着け、その明かりを頼りに山頂を目指します。「いざ、日本、最高峰へ」

↑深夜に山小屋を出発

↑夜景がすごかったです

↑富士山からの月明かり

そして歩くこと約2時間、ようやく山頂の到着。山頂に到着したもののそのときは霧がひどく、今日は曇って景色は見れなさそうな感じでした。

それでも、ようやく山頂にたどり着いたことで、とても安心しました。

↑山頂到着、霧がひどくうっすらと鳥居が見れます

そして、夜明け。

一応、ご来光が見られる位置に移動。

僕達以外にも、たくさんの登山者の方がいました。

しかし、あたりは霧がすごい。全く何も見えない状態。

誰もがあきらめかけていました。

・・・しかし、そのとき、すっとさっきまであった霧が急に晴れていったんです。

「おぉぉぉぉ!!!!」

そして、徐々にふもとの景色があらわに。日本最高峰から見るふもとの景色に、僕はまさしく息をのみました。これまで見たことのない絶景。それから一気に山頂の霧は晴れ、ついにご来光を望むことができました。

必死になって登ってきてよかった・・・そう思いました。

山頂からの景色はここで見てしまうともったいないと思いますので、ここでは載せないでおきます。自分の目でその素晴らしさを見にいってみてください!

後日談

富士山に登ったことで、僕は大きな自信を得ることができました。日本最高峰の山に登れたということだけでも、それは誇りに思えるなと。登るのは本当につらく大変でしたけど、やはり登ってよかったと思いました。

↑写りが悪いですが、ここが日本最高峰の地点らしいです

↑富士山山頂。想像以上に灰色でゴツゴツした岩山でした

これにて、僕の富士登山への道は終了しました。

ただ、もう一度富士山に登りたいかといわれると、もういいかなと思います 笑

もともと、根暗でコミュ障だった僕が

まさか富士山登頂するなんて自分でも思っても

みなかったです。

ビジネス始めてから

かなり行動力ついたのもあって

昔よりだいぶアクティブに動けるように

なった気がします。

この動けるってのも

結局は知識ありきで最初に話した

・ハードル下げ

ってのがかなり重要だったりします。

ハードル下げってのは

難しい課題を細分化して細かくする

って思考法です。

富士山登頂でも大いに

役立った知識の1つです。

こんな感じで、知識一つで

困難な課題も乗り越えてしまえるので

改めて知識ってつえーなと思いましたね。

コメント